组内消息

2025-09-16

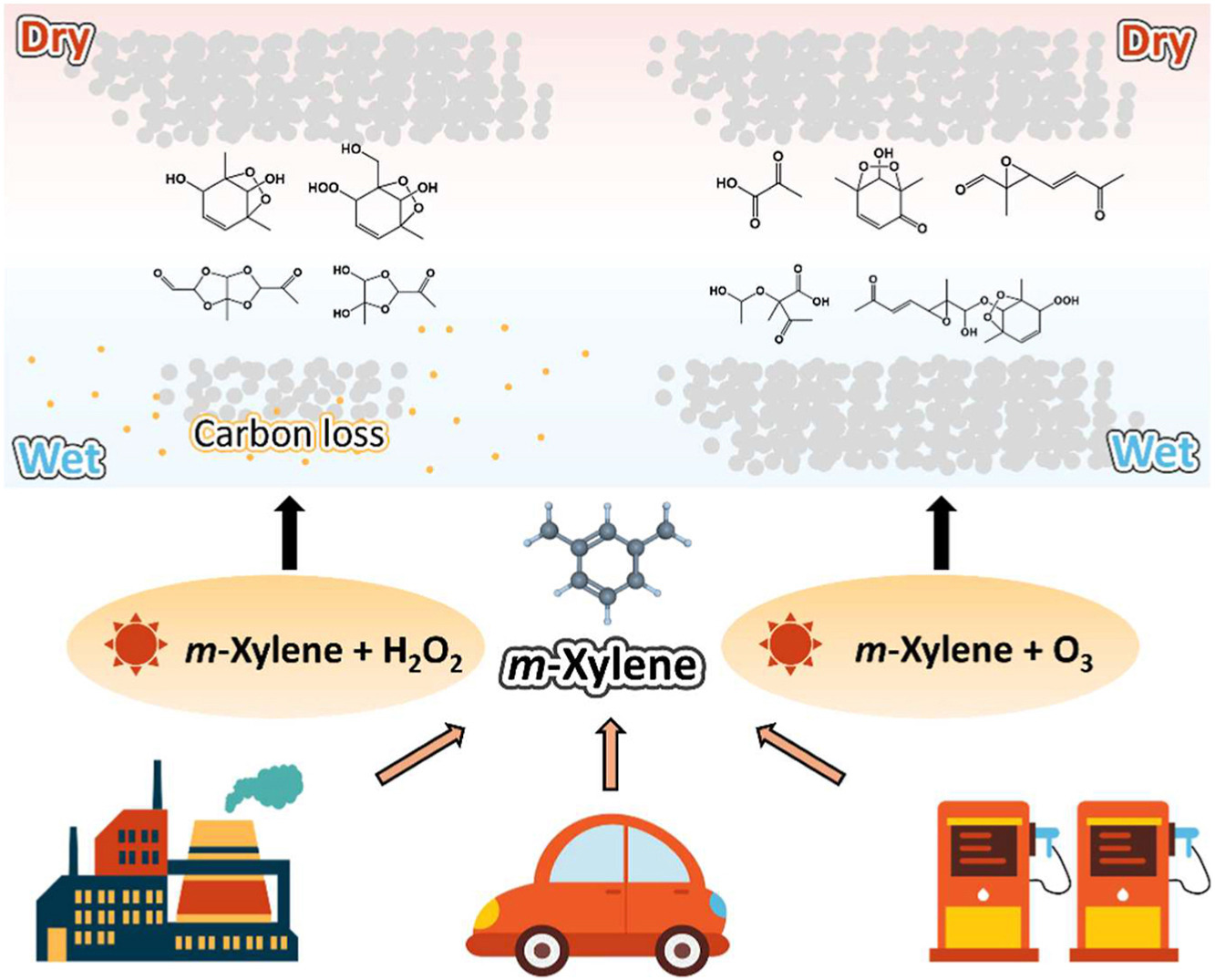

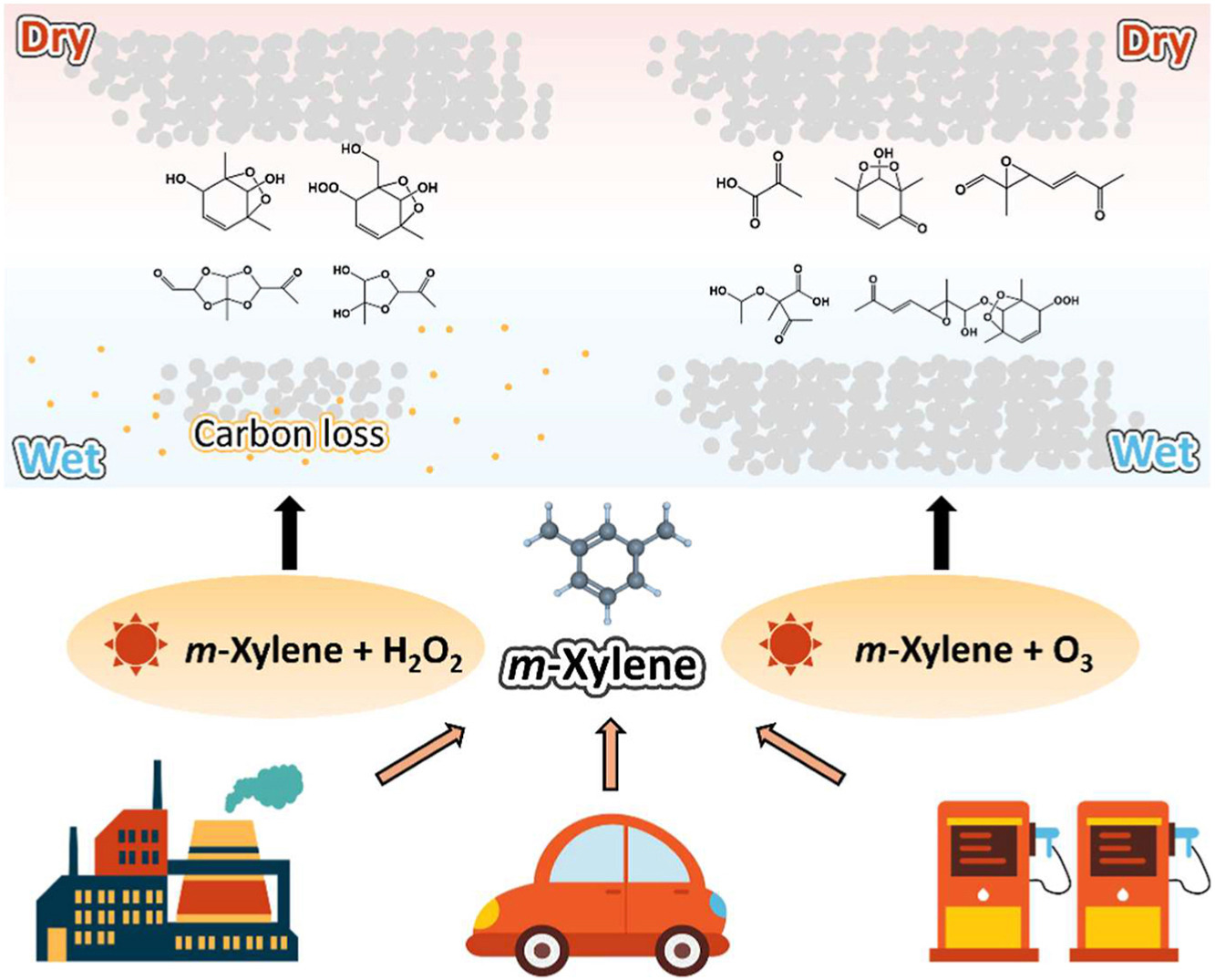

课题组最新研究发现,在城市较高湿度条件下,二次有机气溶胶(SOA)的形成强烈依赖于OH自由基的来源。该研究以典型人为源芳香烃间二甲苯(m-xylene)为研究对象,对比了以H₂O₂和O₃作为OH源时,在不同湿度下SOA的生成特性和化学组成。结果表明,当以H₂O₂为OH源时,SOA产率随湿度升高急剧下降,从6%相对湿度(RH)下的29.8%降至78% RH时的3.8%;而在O₃为OH源的体系中,SOA产率在不同湿度条件下基本稳定。研究通过高分辨率轨道阱质谱(Orbitrap-MS)分析揭示,高湿条件下H₂O₂溶解于颗粒相水中发生光解产生过量OH自由基,促使SOA前体物发生碎片化反应,导致碳损失和气溶胶挥发增强;而O₃体系则通过低聚反应维持了SOA的稳定生成。该研究首次系统揭示了不同OH源在调控大气SOA形成中对湿度响应的机制差异,对改进大气化学模型、精准预测颗粒物污染具有重要科学意义。

Zhang Q., Xu Y.F., Jia L.*, 2025, Dependence of aerosol formation on OH radical sources under humid conditions from m-xylene, Environmental Pollution,385, 127107, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2025.127107

组内消息

2024-09-29

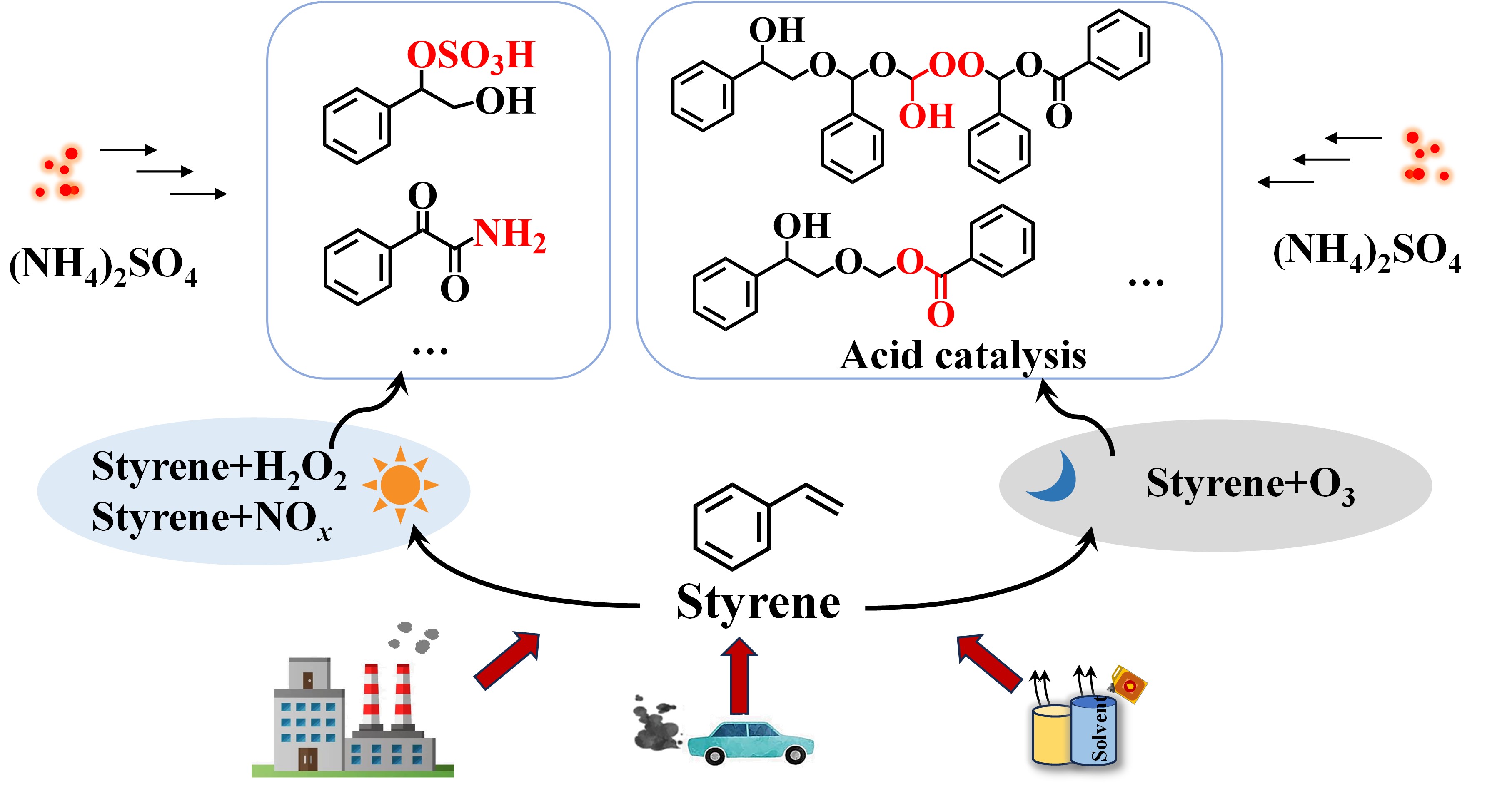

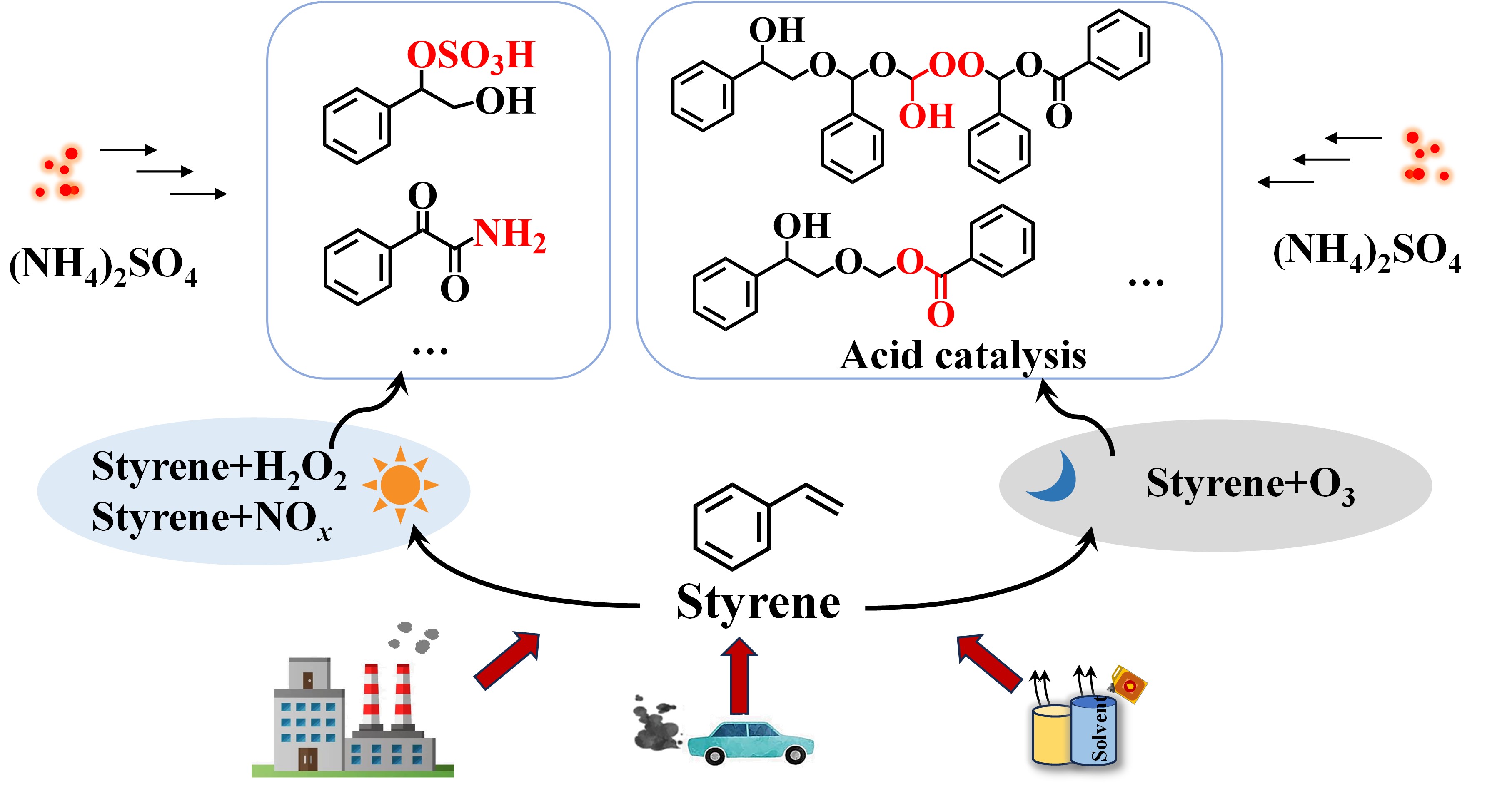

以硫酸铵等无机盐为代表的二次无机气溶胶(SIA)和二次有机气溶胶(SOA)是大气细颗粒物PM2.5的主要组成。由于SOA的成分极其复杂,因而过去的研究往往集中于SOA的生成和演化,很少关注SIA与SOA之间的相互作用。硫酸铵与SOA相互作用可能会改变气溶胶的毒性和光学特性,因此,忽略SIA与SOA之间的交叉反应,会限制我们对PM2.5理化特性的全面了解。

课题组利用实验室模拟和高分辨轨道阱质谱技术,发现烯烃降解过程中克氏中间体自由基之间存在普遍的交叉反应过程,并最新发现硫酸铵与SOA之间也存在着显著的交叉反应。研究团队分析了在不同环境条件下,硫酸铵与苯乙烯氧化产生的SOA之间交叉反应的分子组成,结果表明,铵盐主要通过颗粒相反应生成含氮有机物,而硫酸盐则主要参与形成有机硫酸酯。此外,硫酸铵的存在显著改变了苯乙烯克氏中间体生成低聚物的反应路径。这项研究不仅加深了我们对SOA形成机制的认识,突显了SIA与SOA分子间相互作用的重要性。硫酸铵与SOA相互作用会生成含氮和含硫有机物这一发现,对于揭示城市大气中PM2.5的毒性和光学特性具有重要的科学意义。

上述研究成果近期发表于期刊《Science of the Total Environment》,论文第一作者为于姗杉博士,通讯作者贾龙研究员,合作者包括徐永福研究员和潘月鹏研究员。

Yu, S.S., Jia, L.*, Xu, Y.F., Pan, Y.P., 2024. Molecular interaction between ammonium sulfate and secondary organic aerosol from styrene. Sci. Total Environ., 954,176414, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176414

组内消息

2024-04-08

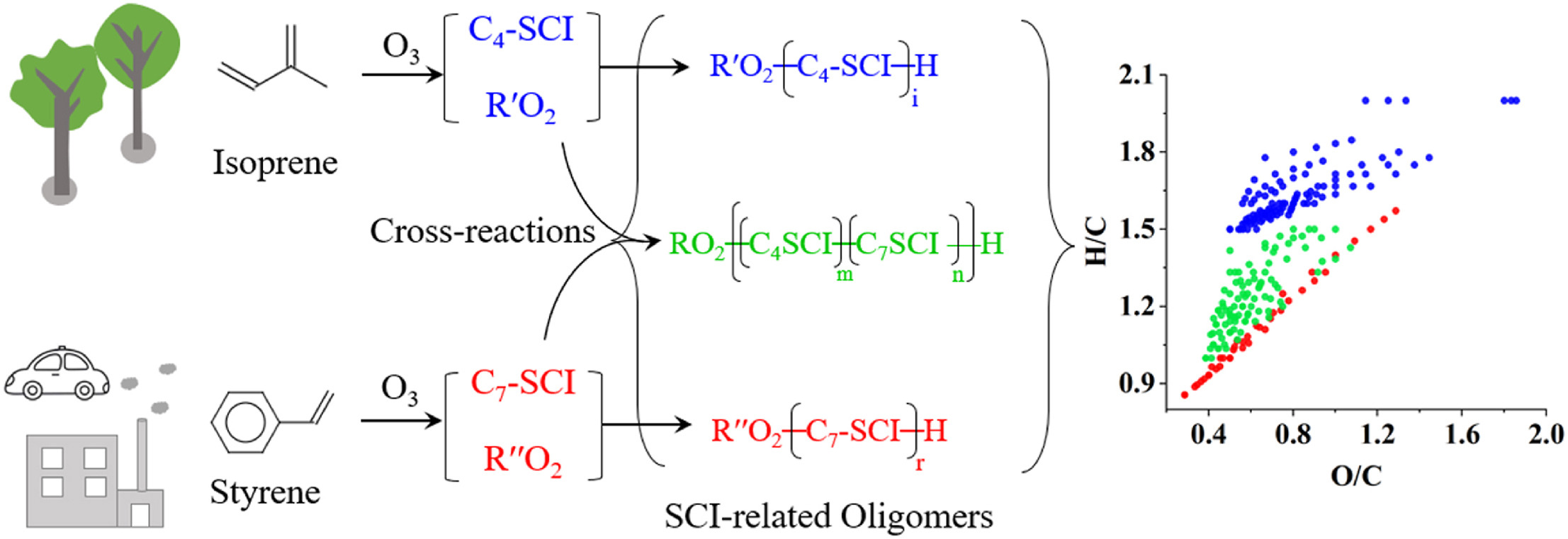

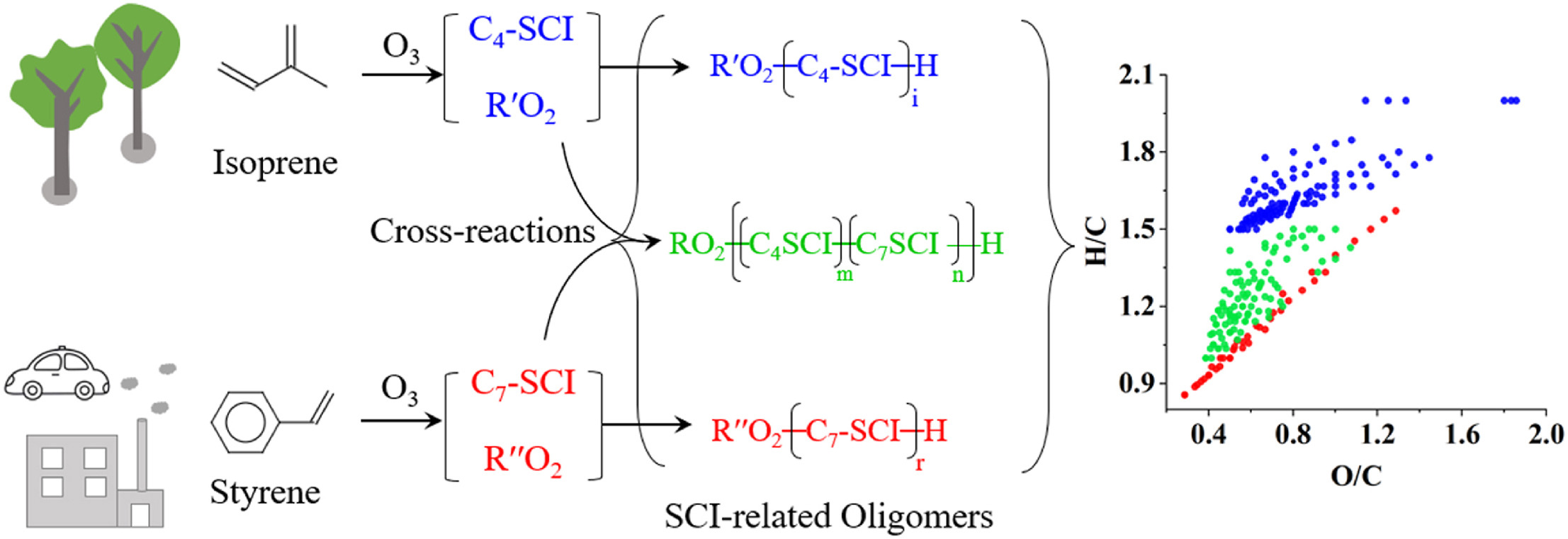

二次有机气溶胶(SOA)是大气细颗粒物的重要组成部分,会对环境、气候和人体健康产生影响。苯乙烯(styrene)和异戊二烯(isoprene)是人为和自然源SOA的重要前体物,在大气环境中广泛存在,但它们间的交叉反应并未受到关注。课题组基于烟雾箱模拟实验和高分辨轨道阱质谱技术(Orbitrap MS),研究了由苯乙烯和异戊二烯产生的克氏自由基中间体(Criegee SCIs)之间的交叉反应,以及交叉反应对SOA的形成和物理化学性质的影响规律。发现来自苯乙烯的特征C7-SCI和异戊二烯的特征C4-SCI可以发生交叉反应,并导致混合体系的SOA产率低于单一苯乙烯-O3体系,但高于单一异戊二烯-O3体系。同时在外场环境采集的细颗粒物中也发现了SCI相关的交叉产物。该研究证实SCI在决定苯乙烯-异戊二烯混合体系SOA的生成和理化性质方面的起着关键作用,说明在城市环境中,人为和自然源挥发性有机化合物(VOCs)的相互作用会显著改变SOA的理化性质,突显了交叉反应的重要性。

Yu, S.S., Jia, L.*, Xu, Y.F., Pan, Y.P., 2024. Oligomer formation from cross-reaction of Criegee intermediates in the styrene-isoprene-O3 mixed system. Chemosphere, 349, 140811, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140811

- 1

- 2

- 3

- 4

- NEXT »